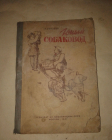

Редкость. Прижизненное издание.Избранные рассказы и сказки. Соколов-Микитов, Иван Сергеевич (1892-1975).

Кузовок / И. Соколов-Микитов ; рис. Евг. Белухи. - 2-е изд. - Ленинград : Гос. изд-во, тип."Печатный Двор",1925г. - 63 стр. : илл. Формат:26.5на18см. Тираж 7000 экземпляров. Сборник сказок и рассказов для детей замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова , с великолепными иллюстрациями Евгения Белухи.СОСТОЯНИЕ на ФОТО(отсутствует обложка,подклейки).ДОСТАВКА ЛОТА в ДРУГОЙ РЕГИОН-ПОЧТА РОССИИ. РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ:1. Предисловие(эссе); 2. ЛЕСОВОЕ, ЗАСУПОНЯ, ГОСТЬ ДОЛГОЙ(сказки); 3.СОЛЬ ЗЕМЛИ(сказка); 4. ВЕСНА-КРАСНА(рассказ);5. КРАСНОЕ ЛЕТО(рассказ); 6.ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ(рассказ); 7. ЗИМА ВЬЮЖНАЯ(рассказ); 8. КАРТИНКИ (рассказ); 9.ПОСЛЕСЛОВИЕ(эссе). ДЛЯ СПРАВКИ:

В сборник вошли сказки и рассказы о временах года: Лесовое; Соль земли; Весна красна; Красное лето; Золотая осень; Зима вьюжная; Картинки. Сказка «Соль земли», опубликованная в 1916 году в журнале «Аргус», — это первое произведение И.С. Соколова-Микитова. Юный автор изложил в ней собственную версию происхождения дня и ночи. В сказании действуют древние духи — Лесовик и Водяной. Волшебное лесное царство, которым в детстве Ивану казалась среднерусская природа, ожило на страницах его первой книги.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892-1975) — русский и советский писатель и журналист, охотничий писатель, натуралист и путешественник, на рассказах и повестях которого воспиталось не одно поколение русских охотников, натуралистов, любителей природы. Октябрьскую революцию 1917 г. встретил с сочувствием, по призыву служил в Красной Армии. Но в 1920 году волею судеб оказался на территории Крыма, занятого в то время белогвардейцами. В июне 1920 устроился рулевым на океанский корабль «Омск». В связи с финансовыми сложностями владельца «Омска» корабль вскоре было решено продать, а его команду списали на берег в английском порту Гулль. В 1921 г. он перебрался в Берлин, где в то время проживало много русских эмигрантов. Там Соколов-Микитов общался с Алексеем Толстым, Сергеем Есениным и Айседорой Дункан, Андреем Белым, Мариной Цветаевой, снова повстречался с Максимом Горьким. В Берлине и Париже в 1921 −1922 гг. вышли в печать несколько книг Соколова-Микитова: «Сметана» — его обработка сказок русского Севера, записанных Н. Е. Ончуковым; «Кузовок» — сказки, потешки, рассказы о временах года; «Где птица гнезда не вьет» — рассказы о времени, когда автор был послушником в Афонском монастыре. Несмотря на литературные успехи за рубежом, Соколов-Микитов начал хлопотать о возвращении в Россию; в августе 1922 года он вернулся в СССР.

Белуха Евгений Дмитриевич

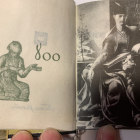

Белуха Евгений Дмитриевич (1889-1943) - художник, график, иллюстратор, ученик В.В. Матэ(Учился в Петербурге в гравюрной мастерской В. В. Матэ (1911), Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при ИАХ (1912–1913), брал уроки у В. И. Шухаева (1918)). В раннем творчестве рисовал под псевдонимом Е. Нимич. Работал в области станковой, книжной, журнальной, прикладной графики, занимался офортом, литографией.Выполнял портреты, пейзажи, анималистические этюды и наброски; в 1921–1922 создал несколько портретов-миниатюр (жены, Э. К. Спадикова). С 1918 г. - участник выставок.Иллюстрировал журналы «Весь мир», «Огонек» (1911–1912), «Солнце России» (1913–1914); рисовал для «Красной газеты» (1918), «Петроградской правды» (1919–1920; в том числе создал заголовок газеты). Создавал проекты экслибрисов. В 1920-е гг.занимался росписью изделий на Государственном фарфоровом заводе. В 1920-1930-х гг. преимущественно иллюстрировал книги для издательств Госиздат, «Прибой», Academia, Лениздат и др.Оформил книги: «Сказки» Р. Киплинга (1923), «Сказки южных славян» (1923), «Доктор Айболит» К. И. Чуковского (1924), «Страстная дружба» Г. Уэллса (1924), «Студенческие повести» Л. Н. Рахманова (1931), «В людях» А. М. Горького (1933), «Мул без узды» Пайен из Мезьера (1934), «Звезды смотрят вниз» А. Кронина (1937), «Ход жизни» Э. Даби (1939) и другие. В годы Великой Отечественной войны находился в блокадном Ленинграде. Выполнил плакат «Боец, отомсти немецким бандитам за страдания советских людей», серию плакатов «Ленинград в дни войны» (1942-1943) и др. Скончался во время блокады Ленинграда (20 апреля 1943 года), похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища. Произведения находятся в крупнейших музейных собраниях, среди них ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный литературный музей, ГРМ и другие музеи.

С 1918 — участник выставок. Экспонировался на выставках: Общины художников (1921, 1922), петроградских художников всех направлений, оригинальных рисунков петроградских книжных знаков (обе — 1923), русских книжных знаков (1926), «Графическое искусство в СССР. 1917–1928», юбилейной выставке изобразительных искусств (обе — 1927), «Художественный экслибрис» (1928), «Женщина до и после революции» (1930) в Петрограде (Ленинграде), «Русский книжный знак» в Казани (1923), «Художники РСФСР за XV лет» (1933), «Героический фронт и тыл» (1943) в Москве и других. Участник многих международных выставок, в том числе книжной выставки во Флоренции (1922), выставке художественно-декоративных искусств в Париже (1925), «Искусство книги» в Лейпциге и Нюрнберге (1927), «Современное книжное искусство на международной выставке прессы» в Кёльне (1928). ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО: НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ из ЖИЗНИ СОКОЛОВА-МИКИТОВА:

Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился 30 мая 1892 года в урочище Осеки на калужской земле. Его отец, Сергей Никитович Соколов , работал управляющим в лесных угодьях купцов Коншиных. Мать – Мария Ивановна Новикова – из крестьянской семьи. Родился Ваня, можно сказать, по благословению святого оптинского старца Амвросия. К его матери посватались два жениха: один помоложе, другой постарше (это был Сергей Никитович). Не зная, что делать, девушка поехала в Козельск. Попала к старцу в келью, спросила совета. «За старого выходи», – сказал Амвросий. Счастливым оказался совет святого старца.

«Поездки с отцом, прогулки в лес, рыбная ловля в заросшем кувшинками тихом пруду, каждый заветный уголок которого мне и теперь памятен, рассказы и сказки отца оставили неизгладимое впечатление. Вместе с мечтами о путешествиях отец пробудил во мне страсть к охоте», – вспоминал Иван Сергеевич. Детство оставило неизгладимый след в памяти Соколова-Микитова, всю жизнь он возвращался к ранним своим годам, вспоминая дорогие места и людей.

С малых лет в мальчике Ване зародилась любовь к охоте и природе. «Мой дед Иван Васильевич, крепостной крестьянин, был в молодости у барина доезжачим. Мать моя рассказывала мне о дедовской псарне, о гончих собаках, которых по старой памяти продолжал держать дед». Или вот писатель вспомнил ещё: «В девятилетнем возрасте отец впервые взял меня на весенний тетеревиный ток. В ночной предутренней темноте мы шли через заросшие кустарниковые луга и перелески. Над нами простиралось высокое, усыпанное звёздами небо. На востоке едва занималась заря. В дальней деревне перекликались петухи. Уютно устроившись в тесном шалаше на разостланных ветках, терпеливо ожидали утреннего рассвета.

Ещё в темноте слетались на ток косачи-тетерева. Я слышал шелест крыльев. Почти у самого шалаша раздался первый громкий, ни на что не похожий боевой клич. Ему в ответ со всех сторон послышались такие же грозные, мне незнакомые звуки, сменявшиеся глухим бормотанием. Прижавшись к отцу, я любовался невиданным зрелищем». А потом, как бывает в жизни, всё меняется, приходит конец счастливой безмятежности детства.Когда ему исполнилось десять лет отец отвез его в Смоленск, где определил в Смоленское Александровское реальное училище. В 10 лет «круто сломилась моя жизнь», Ивана перевезли в Смоленск и оставили учиться в реальном училище, которое мальчик не любил, считал «каторгой». Учился плохо, отвратительно, и не потому, что был туп, а из-за отвращения ко всему казённому, формальному, равнодушно-показному, чем всегда отличается любая система, в том числе и образования. Кое-как доучился до пятого класса, откуда «был изгнан с волчьим билетом окончательно» (впоследствии известный поэт и редактор С.Я. Маршак, у которого с Соколовым-Микитовым нередко случались разногласия, в сердцах называл писателя «камчаточником», намекая на его посредственные успехи в учёбе). Соколов-Микитов был исключён из пятого класса училища «по малоуспеваемости и за дурное поведение» («по подозрению в принадлежности к ученическим революционным организациям»). Вернулся в родную деревню Кислово, где родители приняли любимого Ваню, хотя сильно горевали.В 1910 Соколов-Микитов уехал в Санкт-Петербург, где стал посещать сельскохозяйственные курсы Главного управления землеустройства и земледелия(на набережной реки Мойки).В том же году он написал своё первое произведение – сказку «Соль земли», где можно увидеть ту усложненность, которая свойственна сюжетам не фольклорной прозы, а литературной сказке 90-х годов ХIХ века. Молодой автор посвящает свое произведение Алексею Ремизову, который был его читателем и критиком.Вскоре Соколов-Микитов понимает, что не имеет склонности к сельскохозяйственной работе, и всё больше начинает увлекаться литературой.В 1912 году студент курсов Иван Соколов познакомился с путешественником-натуралистом З.Ф. Сватошем, рассказы которого об экспедиции в Африку зародили в душе пылкого молодого человека мечту о странствиях. Сватош познакомил Соколова-Микитова с писателями А.И. Куприным, А. Грином и владельцем газеты «Ревельский листок» со странной фамилией Липпо, уговорившим Ивана Сергеевича поработать в качестве секретаря в редакции его газеты. Бросив учёбу на курсах, Соколов-Микитов вновь круто изменил свою судьбу. Под псевдонимом «Ив. Смоленский» он пишет свои первые рассказы, очерки, хроники, стихи, репортажи. А дальше знакомый дьякон Иоанн из морской церкви Николы Мокрого соблазнил Ивана Сергеевича отправиться в плавание на посыльном судне «Могучий».Началась «морская болезнь» – любовь к морю и путешествиям. До лета 1913 года прослужил Соколов-Микитов на «Могучем», потом намеревался поступить на большой торговый пароход «Меркурий». Но очень хотелось Ивану Сергеевичу прежде повидаться с писателем А.М. Ремизовым и показать ему рукопись своей сказки "Соль земли". Первая встреча не состоялась. Пришлось Ивану ненадолго уехать в деревню к родителям. В Кислове горевали, что сын бросил учёбу. Пожил в деревне, вернулся в Петербург. Повторно попробовал встретиться с Ремизовым – встреча состоялась. Сказка Ремизову понравилась, он пообещал её опубликовать в «Журнале для всех». Знакомство переросло в близкую дружбу, продолжавшуюся до эмиграции Ремизовых. Ремизов познакомил молодого друга с писателями (М. Пришвиным, А. Толстым, В. Шишковым, Е. Замятиным, Р. Ивановым-Разумником…).В те годы, пожалуй, выше своего писательства ставил Иван Сергеевич тягу к путешествиям. Долго и муторно перечислять названия всех кораблей, на которых он плавал, зато на всю жизнь писатель запомнил «…турецкие, сирийские, греческие, африканские и европейские порты, кипевшие шумною жизнью». События в России и за её пределами развивались стремительно, время суровело, и всё тревожнее становилась жизнь. Катастрофа Первой мировой войны, непонятая, приведшая к гибели Российской империи, настигла Ивана Сергеевича на берегах Эгейского моря. Он вернулся в Россию. «Эта Первая мировая война, потрясшая устои старого мира, стала третьим жизненным испытанием. Прожив недолго в деревне, я ушёл на фронт добровольцем, служил в санитарных отрядах, потом летал на первом русском тяжёлом бомбардировщике „Илья Муромец“( Соколов-Микитов серьезно увлекается авиацией. Во время войны Соколов-Микитов вместе с известным лётчиком Глебом Алехновичем совершал боевые вылеты на русском бомбардировщике «Илья Муромец»). В годы войны изредка печатался в некоторых сборниках и журналах».Соколов-Микитов был на фронте, когда свершилась февральская революция. Однополчане избрали его депутатом и делегировали в Петроград. В городе Петра встретил Иван Сергеевич октябрьский переворот, слушал в Таврическом выступление Ленина, в редакции «Новой жизни» познакомился с А.М. Горьким. Жизнь летела кувырком, а с ней и люди. «Революция стала четвёртым и окончательным переломом в моей жизни: я стал писателем», – свидетельствовал в биографических записках Иван Сергеевич. Он вернулся на родину, работал учителем в трудовой школе, написал о своём педагогическом опыте книжку «Исток-город». К этому моменту он уже успел опубликовать свои первые рассказы, которые заметили Бунин и Куприн. Но точно шило в заднице не давало Соколову-Микитову усидеть на одном месте: «По предложению приятеля и однокашника, смоленского земляка Гриши Иванова, в качестве уполномоченных „предпроделзапсевфронта“ мы двинулись на юг, в хлебные края, в теплушке, предоставленной в полное наше распоряжение. Трудно описать необычайное, почти фантастическое наше путешествие. Мы исколесили Украину, где на железнодорожных станциях весёлые чернобровые хохлушки торговали борщом и горячими бубликами, а вместо лимонада наливали вонючий и мутный самогон. Побывали в ещё дымившемся Крыму, под Мелитополем чудом вырвались из лап захвативших город махновцев, под Киевом попали в плен к петлюровцам, сидели в контрразведке деникинского генерала Бредова, где пьяный офицер в английской шинели, стуча наганом по столу, грозился меня расстрелять».Как-то выкрутился, голодая, пробрался он в Крым, где матросом устроился на шхуну «Дых-тау». Начались долгие скитания по европейским, африканским и азиатским портам.В 1919 году Иван Соколов-Микитов записывается матросом на торговое судно «Омск ». В 1920 году Соколов-Микитов на океанском пароходе «Омск» с грузом хлопкового семени из Александрии пришёл в английский Гуль, где команду уволили на берег, а пароход продали. Так Иван Сергеевич оказался в эмиграции. Начались мытарства, хождения по мукам…Пожалуй, стоит сказать, что большевистский переворот встретил Соколов-Микитов враждебно, о чём, не скрывая, писал очерки, дышащие несвойственным писателю гневом. Ещё надо упомянуть, что в Крыму перед отъездом из России встретил Иван Сергеевич Бунина, отнёсшегося к молодому писателю с приязнью и теплотой («Иван Алексеевич всегда отзывался о Вас хорошо и как о человеке, и как о писателе», – в 1960 году напишет Соколову-Микитову В.Н. Муромцева-Бунина).Для Соколова-Микитова начинается вынужденная эмиграция. Год он живёт в Англии, а затем в 1921 году перебирается в Германию. В 1921-1922 годах в эмигрантских журналах «Жар-птица», «Современные записки», газетах «Голос России», «Руль», «Накануне» опубликован ряд рассказов, статей и очерков писателя. В Берлине и Париже выходят его книги «Кузовок», «Где птица гнезда не вьет», «Об Афоне, о мире, о Фурсике и о прочем».Появились книги «Морские рассказы» и «Чижикова лавра», тепло принятые читателями и критикой. Соколов-Микиттов переписывается с И. А. Буниным и А. И. Куприным, встречается с М. Горьким, А. Н. Толстым, С. А. Есениным, А. М. Ремизовым, знакомится с Б. Пильняком.В 1922 Соколов-Микитов встретился в Берлине с Максимом Горьким, который помог ему получить документы, необходимые для возвращения на Родину.В Петрограде первым делом пошёл в редакцию «Книги и революции» с «приветом от Горького», где познакомился и на всю жизнь сдружился с К.А. Фединым. А Алексею Толстому отправил в Берлин письмо, где среди прочего писал: «Даю Вам честное слово, что я теперь счастлив. Тем, что в России, что вижу своих, что хожу по утрам в лес с кузнецом Максимом подсвистывать рябцев, тем, что здесь, в России, необыкновенно много прекрасных людей. Поверьте – пишу это не для соблазна. Всё же за полторы недели сделал больше, чем за два месяца в Берлине». Алексей Николаевич Толстой показывал письмо соотечественника, а спустя недолгое время и сам вернулся в Россию. А Иван Сергеевич жил в Кислове, писал и охотился. Появились его лучшие рассказы и книги: «На речке Невестнице», «Записи давних лет». Осенью 1922 года поехал он в Москву в издательство «Круг» по делам, а встретил в редакции судьбу – свою будущую жену Лидию Ивановну Малофееву (работавшую управделами издательства). Уже весной 1923 года молодые обвенчались в Коломне. Решили жить в Кислове. В издательстве посмеивались, думали, молодая жена скоро сбежит из глухой деревни. Главный редактор Вронский сказал: «Не стоит искать нового работника, она убежит через две недели». Думали так же писатели Пильняк и Никитин. Один Пришвин что-то такое заметил, Лидия Ивановна потом рассказывала: «Перед самым отъездом ко мне подошёл Пришвин: „Уезжаете?“ – „Да“. – „Не сбежите?“ – „Нет“. – „Будут семья, дети?“ – „Бог даст, будут“. – „Ну, что же, – заключил Пришвин, – значит, родился писатель“». Иван Сергеевич и Лидия Ивановна проживут вместе 52 года до самой смерти. Скоро, одна за одной, родились у Соколовых-Микитовых три дочери. С началом коллективизации потерял свою тему Иван Сергеевич Соколов-Микитов, писать о деревне стало неактуально, непопулярно и небезопасно. Пришлось писателю примерять на себя формы путешественника и охотника. На ледоколе «Седов» под начальством О.Ю. Шмидта Иван Сергеевич в апреле 1930 года отправляется в Арктику. Много было приключений, описанных в очерках и рассказах. Семья в это время, переехав из Смоленщины, жила в Гатчине. В 1931 году умерла двухлетняя Лидочка, младшая дочь. В 1931 году на ледоколе «Малыгин» полярник Соколов-Микитов(участвовал как корреспондент «Известий») , словно пытаясь убежать от судьбы, вновь отправился в путешествие к Земле Франца-Иосифа и к Новой Земле.В 1932 году вышла книга «Море, люди, дни», посвящённая арктическим походам. Гибель буксира «Руслан» в 1932 году – чёрная страница русского мореходства. Всё смешалось в этой истории: героизм и безрассудство, стечение обстоятельств и некомпетентность. «Руслан» погиб, а Соколова-Микитова пригласили в Кремль как свидетеля. Сталин хотел понять: кто виноват? Иван Сергеевич рассказал, как всё было. Вождя рассказ удовлетворил. «Ваши рассказы читал. Понравились», – добавил вождь. Легенда о том, что похваливший «породистую» трубку Сталина Соколов-Микитов получил её в подарок и курил до конца дней, не подтверждена.Работая с конца 1920-х годов с журналом «Охота и природа», Иван Сергеевич познакомился и подружился с Н.А. Зворыкиными и С.А. Бутурлиным. В 1934 году семья Соколовых из Гатчины переехала в Ленинград, поселившись на канале Грибоедова в писательском доме, который ехидно называли «писательским недоскрёбом». Дома, впрочем, писатель бывал редко. 1934 год проскитался на Севере, на Кольском полуострове, в Лапландском заповеднике и Хибинах. Опыт арктических экспедиций подарил ему множество материала для цикла очерков "Белые берега", а также повести "Спасение корабля". О многочисленных и разнообразных путешествиях писателя по родной стране можно прочитать в книгах "Пути кораблей" (1934), "Ленкорань" (1934), "Летят лебеди" (1936), "Северные рассказы" (1939).В 1929–1934 годах Соколов-Микитов живёт и работает в Гатчине. К нему в гости часто приезжают известные писатели Евгений Замятин, Вячеславом Шишковым, Виталий Бианки, Константин Федин. В 1930–1931 годах выходят циклы «Заморские рассказы», «На Белой Земле», повесть «Детство», которую И. С. Соколов-Микитов считал самым дорогим детищем. 1 июля 1934 года Соколов-Микитов принят в члены Союза советских писателей.Начало войны застало писателя в новгородской деревне.С наступлением весны 1942 года благодаря вмешательству Союза писателей СССР семья И. С. Соколова-Микитова была эвакуирована в Пермь. На жизнь стареющий писатель зарабатывал фотографией: снимал крестьян, часто приходилось фотографировать похороны. Помогала охота, Иван Сергеевич с ружьём похаживал в леса и в семейном рационе нет-нет да и оказывалось мясо.Работал в Молотове специальным корреспондентом «Известий». Летом 1945 года возвращается в Ленинград.В 1950-х погибла последняя дочь, Алёнушка. Осиротели Соколовы. Если бы не оставшийся у них на руках внук, Саша, кто знает, чем закончилась бы история этой семьи.В мае 1952 года Совет Министров РСФСР по ходатайству Калининского облисполкома выделил И. С. Соколову-Микитову земельный участок в Карачарове, где писатель прожил долгие годы. Соколов-Микитов начинает жить в собственноручно построенном им доме в селе Карачарово Конаковского района.Продолжает писать.Появились новые друзья, среди которых особенно выделялись поэт Александр Твардовский и писатель Вадим Чернышёв. Твардовскому принадлежит крылатая фраза: «Как вас с такими глазами не расстреляли?» Глаза у Ивана Сергеевича были действительно редкие: пронзительные и добрые, как у древнего пророка.Иван Сергеевич часто обращался и к жанру мемуаров, в нем были написаны такие книги, как «Свидания с детством» и «Автобиографические заметки». До последнего дня Иван Соколов-Микитов писал книгу своих воспоминаний «Давние встречи», в которой можно увидеть «очерки-портреты», посвященные многим нашим знаменитым писателям - Максиму Горькому, Ивану Бунину, Александру Куприну, Михаилу Пришвину, Александру Грину, Александру Твардовскому. Также упомянуты в ней полярный исследователь Петр Свирненко, художник и ученый Николай Пинегин и многие другие.Умер Соколов-Микитов 20 февраля 1975 года в Москве. По завещанию, урна с его прахом была захоронена на Новом кладбище в Гатчине. ВНУК Соколова-Микитова-Александр Сергеевич Соколов-(род. в 1949г. в Ленинграде)— советский и российский музыковед и педагог, доктор искусствоведения (1992), заслуженный деятель искусств РФ(1999). Профессор и ректор Московской государственной консерватории им.Чайковского , заведующий кафедрой теории музыки, Председатель Ученого совета.

![Тригер, Макс Яковлевич - ... Амбулаторные вредители [Текст] : Шарж в 1 действ. в 2 карт. Тригер, Макс Яковлевич - ... Амбулаторные вредители [Текст] : Шарж в 1 действ. в 2 карт.](/files/coins/879301/preview_triger_maks_yakovlevich_ambulatornye_vrediteli_tekst_shar_v_1_deystv_v_2_kart.jpg)